必要なデータを取るために、外にも出て、技術を吸収〜還元。

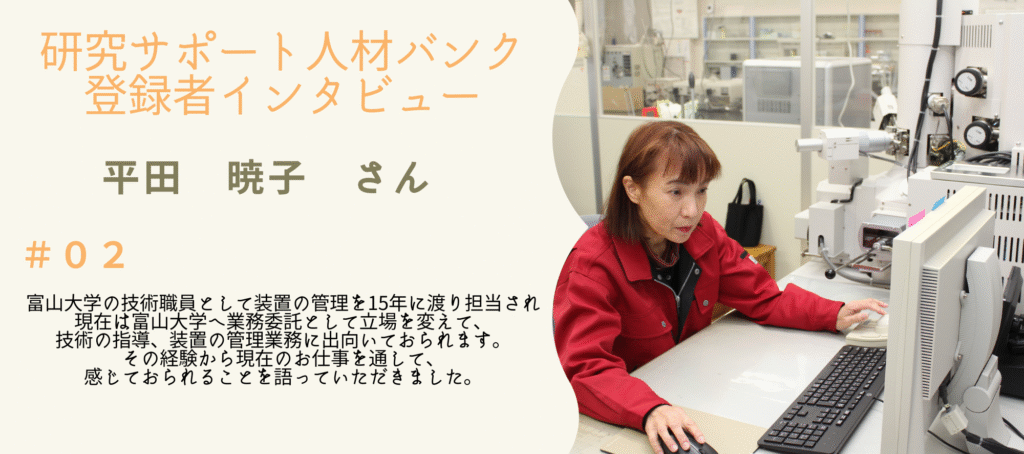

平田さんは一般企業での在籍を経て、富山大学の工学部教務職員として10年勤められ、その後、2006年4月から機器分析センター(当時)技術職員として15年勤務されました。

そこは、高額な装置を全学に使ってもらうための部署で、複数の担当装置の管理や操作のサポートを担っておられました。

毎日の保守点検、利用者への操作説明、その後のフォロー、さらに外部利用対応までを行い、多忙な研究者の方々を技術でサポートしてこられました。また、講師を務められた操作講習会の受講者は、教員・研究者は累計100名を超え、学生は累計1,000名を超えるまでになりました。どうしてもデータが取れないと困っていた企業からの相談で、一緒に操作をしていて、ある方法が功を奏してデータが取れ喜ばれたことは、今でもよく覚えているそうです。そのように、さまざまな研究の現場になくてはならない存在として活動を続けてこられました。論文の謝辞に掲載されることもしばしばあり、また、平田さんの機器見学会の取り組みは、他の大学でも取り入れられるまでになりました。

人と人の出会い、つながりを通して技術面から研究をサポート。

技術の進歩は早く、ひとり職場という環境の中で情報を得るには、外に出るしかありませんでした。平田さんは、メーカーのセミナー以外にも、全国規模の技術研究会にも積極的に参加。さまざまな出会いを結び、得られた技術を大学へ持ち帰ることはもちろん、若い技術者への情報提供も惜しみなくされたそうです。日々進歩する技術にアンテナを張りめぐらせながら、装置を安心して使っていただく上で、やはりコミュニケーションの大切さを感じるに至ったそうです。

データはボタンを押せば取れるだけではなく、やはりそこには研究者とそれを技術面で支える人と人の関係性が重要になります。また、研究者の「その日」の大切さを感じているそうです。学会で使うデータなど「その日でなければならない」といったケースが多く、スケジュールの管理には特に気を遣っておられました。老朽化などの要因で装置が突然使えなくなってしまうこともあり、リカバーするためにも月曜日は装置使っていただく予定は入れないようにしていたそうです。

そのように平田さんの技術職員としての日々は、技術という側面から研究をサポートする仕事に専念された15年であったと言えます。

職員としてではなく、業務委託だからできること。

退職後の現在は、業務委託というかたちで月に1〜2回富山大学へ出向かれ、担当していた装置を管理されています。大学の職員の時には、技術面以外にも運用面などさまざまな業務が付随していましたが、現在は契約書に記載されていることだけに特化した業務になり、その意味ではとても働きやすいと平田さんは語られます。

同等の技術を持った後任が見つからない中、平田さんの継続的なサポートへのニーズが大学側にもありました。そこでは、新たに採用された方への技術の継承も含めて、平田さんの技術は今も研究の現場で生かされています。

このように、業務委託という形で現役時代に培った技術を還元する方法は、出身大学以外の大学や企業でも展開できるのではないかと平田さんは考えておられます。

その意味でも、研究サポート人材バンク(株)の事業には大いに可能性を感じておられ、研究会に行かれた時や、富山大学の先生に折あるごとに紹介するなど、広報的な活動もされているそうです。

また、適度に身体を動かすことにもつながり、血圧が下がり、健康面においてもプラスになったとか。そして、装置を使っている学生さんが、平田さんを見つけると笑顔を向けてくれたり、何か月かぶりに伺ったところ、学生さんが待っていてくれたりするなど、そんな様子が、今の平田さんにとって何よりも嬉しいことになっています。